★目次★

こんにちは!Pick-Up! アフリカです。アフリカどんな国シリーズ第5弾は、2011年に独立した世界で最も若い独立国家、南スーダンについて解説いたします。スーダンから独立した背景、魅力あふれる文化、現在の状況など、様々な面に触れたいと思います。

ネットで手に入る情報だけでなく、筆者の親友である3人の南スーダン人から聞いた話も盛り込みました。ぜひ最後までご覧ください!

★アフリカどんな国シリーズvol.4をまだ読んでいない方はこちらから↓

魅力あふれる南スーダンの基本情報

国内に6つもの国立公園(サファリパーク)があり、自然豊かで美しい南スーダン。

そんな南スーダン共和国(通称:南スーダン)は、東アフリカに位置する内陸国です。

スーダン・エチオピア・コンゴ民主共和国・ケニア・ウガンダ・中央アフリカ共和国と国境を接しています。

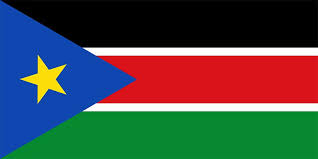

南スーダンの国旗は以下のようになっています。

青=恵みをもたらすナイル川、黄色=希望と決意、黒=アフリカ系黒人の祖先と土地、赤=英雄や殉教者が流した血、白=平和と親善、緑=自然の豊さと繁栄 を指すようです(参考記事)。

<基本情報>

| 首都 | ジュバ※街並みを知りたい方はこちらの動画がおすすめ |

| 人口 | 1,106万人(2019年 世銀)※人口の半分以上が18歳以下 |

| 民族 | ディンカ族、ヌエル族、ザンデー族、シルク族、ムルレ族、バリ族、他多数 |

| 言語 | 英語(公用語)、アラビア語、その他部族語多数(ディンカ・ヌエル・ムルレなど約60言語 ※参考) |

| 宗教 | キリスト教(60.5%)、伝統宗教(32.9%)、イスラム教(6.2%)※参考 |

| 日本との時差 | −7時間 |

バラエティ溢れる南スーダンの文化

南スーダンには60以上の部族が存在し、文化もそれぞれ異なります。筆者の南スーダン人の友人はみんなザンデー族(Azande)という、南スーダンで3番目に大きな民族に属しており(南スーダンだけでなく、コンゴ民主共和国や中央アフリカ共和国にも多く住んでいます)、ここではネット上の情報に加え、その友人たちに聞いた文化を紹介していきたいと思います!

食文化

南スーダンではとうもろこしやもろこし、ヤムいも、キャッサバ、肉(ヤギ・羊・鶏・豚など一般的なものから、ネズミなど珍しいものまで)、魚、オクラ、葉野菜、ピーナッツなどバラエティ豊かな食文化を持っています。

南スーダンでは川や湖などから、ピラティアやナマズ、肺魚などのバラエティ豊かな淡水魚が採れます。こちらの記事によると、南スーダンのマーケットには自国で採れた魚だけでなく、ケニア・タンザニア・ウガンダなどの近隣国からの輸入品も多いそうです。しかし南スーダンは近年、技術の発達に伴い魚の輸出を増やしているようです。

代表的な料理に、以下のものが挙げられます。

- キスラ(Kisra): もろこしの粉で作った主食。

- クドゥラ(Kudra):モロヘイヤとお肉で作られたシチュー。キスラやウガリと一緒に食べる。

- バミア(Bamia):オクラとお肉でできたシチュー。下の写真は友人に作ってもらったものです。

生活・家族

南スーダンは家父長制で、男兄弟が家族を養う習慣があります。また、一夫多妻制が認められています。また、名前に関しては日本では姓・名ですが、南スーダンではこれに加え、父親の名前も含め、三つの名前で構成されます。

コミュニケーションにおける価値観

こちらの記事によると、南スーダンの人々は礼儀正しさや謙遜の態度を重要視する傾向があり(日本と似ていますね!)、親しい関係性にない限り、負の感情をあまり表に出さず、間接的な表現を好むとのことです。

実際に南スーダン人の友達と仲良くしていて、日本のコミュニケーションの取り方と似ているところが多く、お互いに程よく気を遣いながら必要な距離感を保って接することができ、とても接しやすいと感じています。

バスケはアフリカ唯一のオリンピック出場国!

実は南スーダンはバスケットボールの強豪国で、2023年のワールドカップで初のオリンピック出場権を獲得し、アフリカ諸国で唯一パリ2024年五輪に出場しました。最終順位はなんと9位!!日本の11位を抜き、優秀な成績を収めました。

南スーダンの独立に至る歴史

2011年に独立を果たした南スーダンは、どのような経緯で独立に至ったのでしょうか?また、独立後は平和な社会への道を辿ったのでしょうか?

⚫︎植民地時代(〜1956年)

数千年にわたり植民地支配に晒されてきたこの地域ですが、1805年イギリスとエチオピアが現在のスーダンと南スーダンの地域を植民地化しました。植民地支配の過程で、北部のアラブ系(イスラム教徒が多数)と南部のブラックアフリカン(キリスト教が多数)との間の不平等なシステムが成立しました。

⚫️スーダン独立後の2度の内戦(1956〜2005年)

1956年、北部と南部スーダンは一つの国としてイギリス・エチオピアから独立を果たしますが、南部の人々は自治権を得ることができず、不満へと繋がります。そこで独立前の1955年、南部の人々の自治権獲得・独立を目指す運動が起こり、北部を代表する政府と対立し第一次スーダン内戦が勃発します。

この内戦は17年続き、約50万人の犠牲者を出した内戦を経て、1972年の和平協定で南部スーダン自治区が成立しました。

しかし、スーダン政府は1983年にスーダンをイスラム国家として名乗り、南部の自治権を取り消しました。これに対し立ち上がった南部スーダンとの間で、第二次スーダン内戦が起こりました。

※この頃、南部スーダンでは部族間の対立と分裂が深まっていました。そのため、第二次スーダン内戦による犠牲者よりも南部スーダン内の紛争による犠牲者のほうが多かったそうです。

⚫️和平協定と独立(2005〜2011年)

250万人以上の犠牲者と20年以上を要した内戦の結果、2005年の和平協定によって南部スーダンの独立が決定しました。その後独立を問う住民投票が行われたのちに、2011年に南スーダンが独立するに至りました。初代大統領は93%の支持率を勝ち取ったサルバ・キールで、現在も大統領を務めています。(参考記事①、参考記事②)

| ★スーダンの人種差別と根強く残った奴隷制度★ 現在のスーダン・南スーダンに当たる地域では、かつて奴隷貿易の要所として、多くの黒人が奴隷化されました。 こちらの記事によると、スーダンでは1924年に奴隷制度が廃止されたにも関わらず、1989年から2011年にかけ、北部スーダンのイスラム系政治団体は黒人のスーダン人・南スーダン人を奴隷化し、紛争の武器として利用したそうです。また、2011年に南スーダンが独立した際も、3万5千人以上の南スーダン人が奴隷としてスーダンに残ったとされています。 |

独立後〜現在に至る紛争

それでは、独立を勝ち取ってから現在に至るまで、南スーダンはどのような道を辿ってきたのでしょうか?

残念ながら、南スーダンでは独立2年後の2013年、再び内戦が起こってしまいます。大統領サルバ・キール(ディンカ族出身)は、マーシャル前副大統領(ヌエル族出身)がクーデター未遂を起こしたとして、武力を伴う対立に発展しました。

この紛争によって220万人以上が難民となり、国外や国内へ避難する事態となりました。それに伴い、食糧不足や疾病率が増加し、深刻な人道危機へと繋がりました。

その後停戦合意が2度されたものの、いまだにサルバ・キール大統領率いる政府軍とマーシャル氏率いる武装勢力との紛争は続いており、干ばつなどの自然災害と重なり、国民の70%が人道支援を必要とする状況にあるそうです(参考記事)。

また、治安に関しては世界で4番目、アフリカ大陸の中で1番目に治安の悪い国として報告されています。

外務省の情報を見ても、首都のジュバを除き退避警告が出ています。(筆者としては1位2位を争うくらい行ってみたい国なのですが…)

★合わせて読みたい★

南スーダンの経済

南スーダンは石油に恵まれた国であり、政府収入の大部分は原油生産・輸出に依存しています。政府の年間運営予算の98%は石油からの収入から充てられているそうです(参考記事)。主な石油輸出国は、中国、イタリア、日本、シンガポールです(参考記事)。

産油国というと、中東の国のようにリッチな国だと想像することも多いかと思いますが、IMFによると、南スーダンの名目GDPは世界で152位、1人当たりGDPは世界で188位だそうで、決して産油国だからと言って国民がその恩恵を受けているわけではないようです。

他の主要産業は農業、林業、畜産業、漁業です。

主な貿易相手国は中国やケニア、UAE(アラブ首長国連邦)で、輸入に依存している品目は、自動車・衣料品・機械などです(2022、参考記事)

南スーダンの生活事情・インフラ

電気

こちらの記事によると、南スーダンの電気普及率はたったの7.7%だそうです(2021年現在)。電気が通っているのは都市部で、電気へのアクセスがない人は、灯油ランプや薪火を使って暮らしているようです。

水

UNICEFのレポートによると、南スーダンでは40%の人しか綺麗で安全な水を手に入れることができないようです。安全な水へのアクセスがない人々は、衛生面での問題(下痢やコレラへの感染)に直面し、たくさんの子どもを命の危険に晒すことになります。

インターネット

世界銀行のレポートによると、インターネットのアクセスを持っている人口は7.0%のようです。

交通事情

こちらのレポートによると、主要な町には公共交通手段(ミニバス、タクシーなど)があるようですが、未舗装の道が多いので注意が必要です。南スーダン出身の友人によると、雨季(3・4月から10・11月にかけて)は走ることができなくなるようです。

日本と南スーダンの関係、日本に対する印象

日本は南スーダンを独立国家として承認し、2013年には駐南スーダン日本国大使館を作りました。

また、独立前からDDR(武装解除・動員解除・社会再統合)や住民投票への資金援助をし、独立後もインフラ開発や和平プロセスに関する無償援助を行ってきました。

友人に聞いたところ、南スーダンには日本人は多く駐在していないため、日本に関する知識はあまり入ってこないようです。しかし、日本と聞くとJICAのインフラ開発プロジェクト(橋の建設など)、スポーツプロジェクトを思い浮かべると言っていました。

おわりに

今回のアフリカどんな国シリーズでは、世界で最も若い国、南スーダンについて取り扱いました。いかがでしたか?南スーダンに関しての質問やご希望の国がある方は、お問い合わせから!

★どんな国シリーズの次回号もお見逃しなく★

★合わせて読みたい★

Pick-Up! アフリカを運営しているレックスバート・コミュニケーションズ株式会社では日本企業のアフリカ進出をサポートしています。

気軽にお問合せ、ご相談ください!

ご相談・お問い合わせ

アフリカ・ルワンダへのビジネス進出をご検討の際は、当サイトの運営に関わっているレックスバート・コミュニケーションズ株式会社までご相談・お問い合わせください。